Eine Einleitung

Mit dreizehn in Salzburg – Paperback

Der Schrecken, der weitere 28 Jahre kein Ende nehmen sollte – wenn er überhaupt je ein Ende nahm -, begann, soviel ich weiß und sagen kann, mit einem Boot aus Zeitungspapier, das einen vom Regen überfluteten Rinnstein entlangtrieb.

Stephen King, »es«, Heyne 1993, S. 10

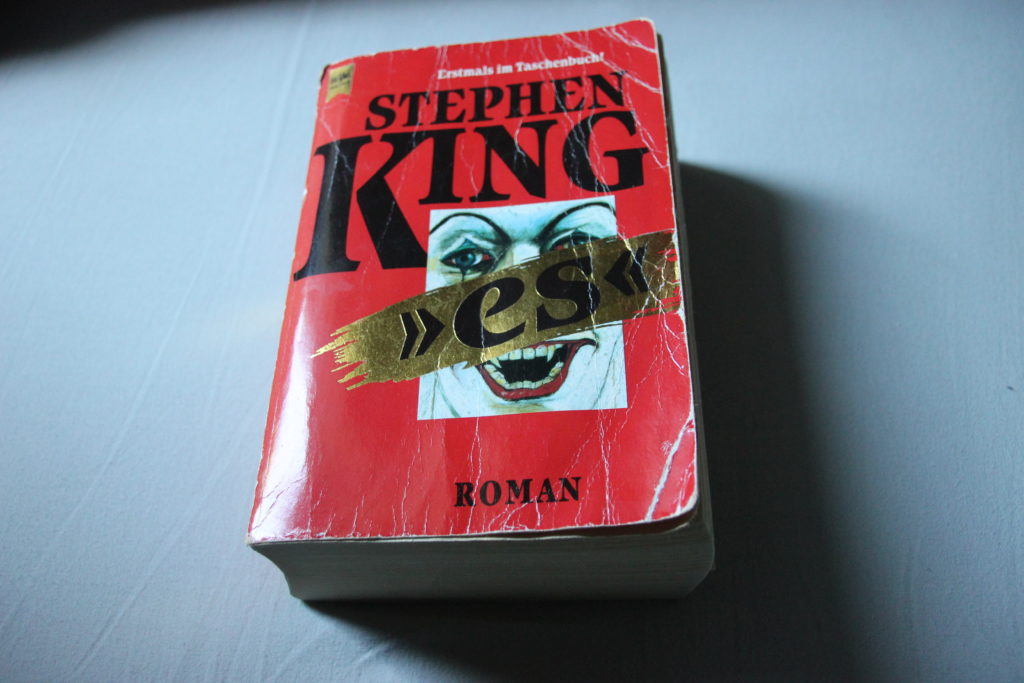

In irgendeiner Salzburger Buchhandlung muss ich diese Worte das erste Mal gelesen haben: diesen ersten Satz des ersten Kapitels »Nach der Überschwemmung (1957)« aus dem Roman »es« (»it«) von Stephen King. Mit dem dicken Wälzer in beiden Händen bin ich dann durch diese Weltstadt hinter meinen Eltern hergelatscht, an sagenhaften Sehenswürdigkeiten und barocken Pferdekutschen vorbei, den Blick aber immer wieder zurückwerfend auf dieses wahnsinnig große, rote Buch. Ausgabe Heyne Allgemeine Reihe, »Erstmals im Taschenbuch« laut weißem Werbeaufdruck, der den Gesamteindruck etwas stört. Riesig und etwas ausladend auch: Name des Schriftstellers.

Obwohl erst dreizehn Jahre, war dieser Stephen King ein Begriff, nicht nur weil der Mann in den 90ern wegen zahlreicher erfolgreicher Verfilmungen allgemein von sich reden machte. Er war das Synonym für Horror-Kino und Fernsehen, so wie Spielberg fürs spezialeffektreiche Fantastische. Mein Wissen allerdings ging etwas über dieses grobe Verständnis hinaus. Meine drei Jahre ältere Schwester hatte mir ausführlich von Filmen berichtet, die sie teilweise schon sehen durfte. Außerdem kannte sie einige der Kurzgeschichten, die mir dann von ihr und meinen Cousinen Nachts bei Oma auf dem Dachboden möglichst dramatisch vor dem Einschlafen nacherzählt wurden… Filmisch adaptiert und beeindruckend in Szene gesetzt wurde das Ganze dann wiederum in meinen Träumen. Mein elfjähriges Gehirn war ein hervorragender Regisseur und scheute sich gleichzeitig nicht vor billigen Effekten und Jumpscares. Widersinnigerweise sprang der Funke der Faszination meiner lieben Verwandtschaft über, machte mich neugierig. Also versuchte ich es mit Friedhof der Kuscheltiere, das bereits bei meiner Schwester im Regal stand. Tatsächlich kam ich recht weit, nach etwa 150 Seiten gab ich schließlich auf (der genaue Grund ist mir entfallen – vermutlich wurde mir das Ende gespoilert).

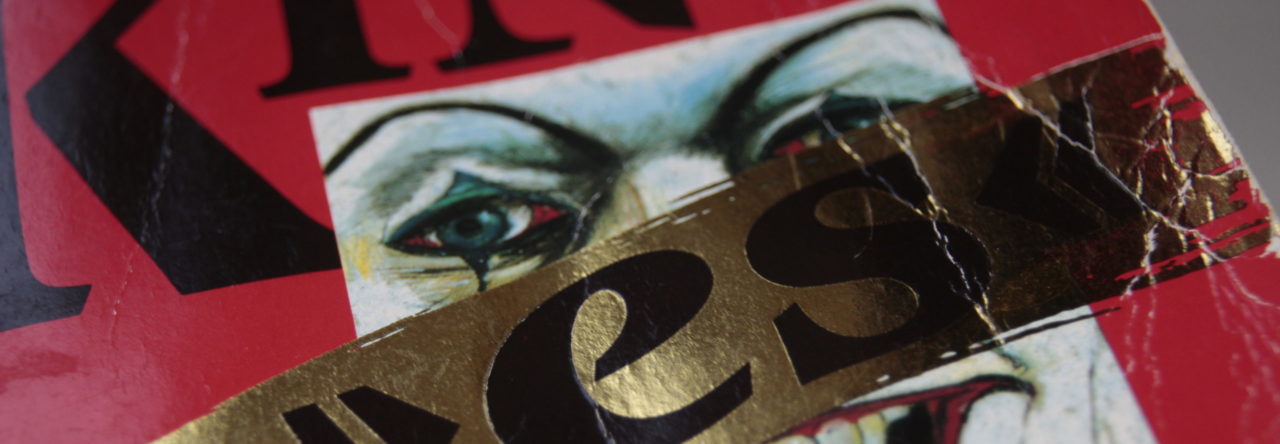

Nun aber trug ich 1993 dieses neue, ungelesene Buch mit mir durch Salzburg und musste mir aufgeregt immer wieder die Details auf dem Cover ansehen: Vor allem natürlich diesen Ausschnitt des Clownsgesichts. Weiße Schminke, rote Lippen, Vampirzähne und schwarzumrandete Augen, grinsend, irgendwie siegessicher, erhaben, und mitten über seinem Gesicht verläuft auf goldenem Grund als Farbstreifen (wie eine veredelte Blutschleifspur) das Wort »es« und zwar genau so, in Anführungszeichen. Dass der Clown nicht ganz zu sehen ist, macht seinen Auftritt umso beklemmender und steigert die Neugier darauf, ihm zwischen diesen Seiten in voller Pracht zu begegnen.

Der Buchrücken zeigt all das noch einmal in klein – man legt das Buch vielleicht lieber mit dem Cover nach unten und der Innenseite nach außen ins Regal. Vor allem, wenn man noch nicht alt genug ist, so ein Buch eigentlich lesen zu dürfen und das Regal neben dem Bett steht. Und doch genau jetzt war es gut, dieses Buch zu lesen, denn die Figuren im Roman sind genauso alt wie ich, sind sogar noch etwas jünger.

Mit achtunddreißig in Rostock – Hardcover

The terror, which would not end for another twenty-eight years—if it ever did end—began, so far as i know or can tell, with a boat made from a sheet of newspaper floating down a gutter swollen with rain.

Stephen King, It, Scribner, S. 3

Diesen ersten Satz, das englische Original, las ich das erste Mal vor etwa einem Jahr in der gebundenen Ausgabe, ebenso eine erste Edition, nämlich die des New Yorker Scribner-Verlags (First Scribner Hardcover Edition July 2017). Bestellt und abgeholt in der »anderen buchhandlung« in Rostock, irgendwann im Sommer 2019, als ich den etwas abwegigen Plan für diesen Blog bereits gefasst hatte.

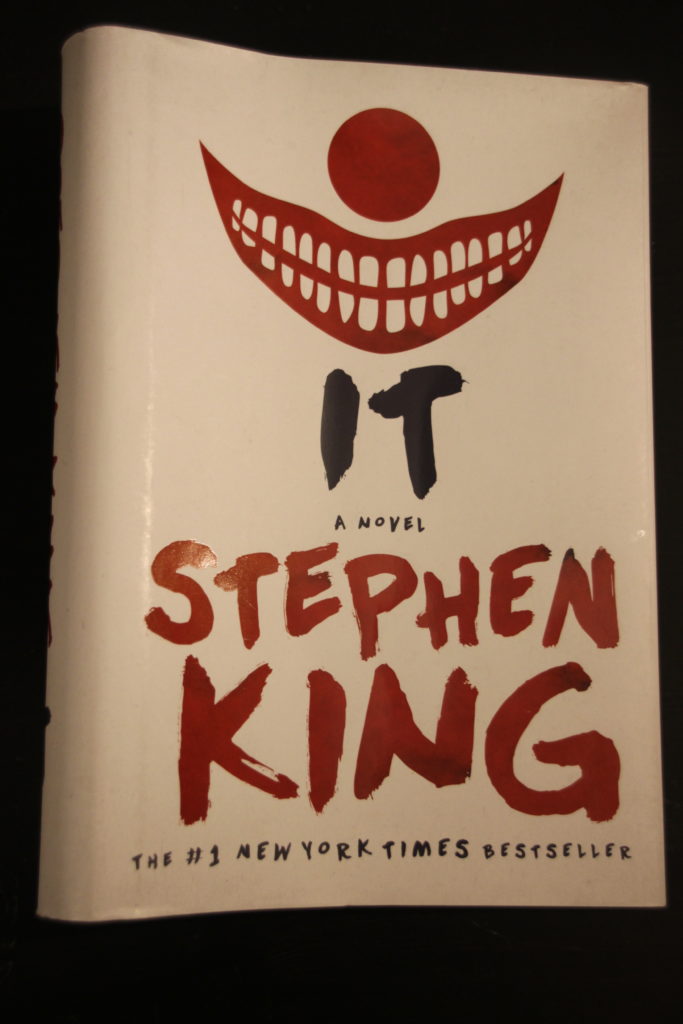

Den ersten richtigen Blick auf das Äußere warf ich diesmal erst zuhause, mit gemischten Eindrücken. Auf dem weißen Schutzumschlag mit schwarzer Schrift der Titel: IT. Natürlich so, wie es mit Blut geschrieben auf irgendeinem Spiegel stehen könnte, nur eben in schwarz… Dafür scheint jemand für Autornamen und Clownsgesicht ordentlich geblutet zu haben. Mir sagt das insgesamt wenig zu, darum verstaubte der Umschlag getrennt vom Inhalt in irgendeinem Regal hinter anderen Büchern, bevor ich es (vor ein paar Minuten) zum Fotoshoot wieder herausgekramt habe. Entfernt man diese Hülle aber, kommt der hochwertige, vollständig blutrote Einband zum Vorschein, in ganz ähnlichem Ton wie mein deutsches »Paperback« (Bild am Ende des Beitrags). In seinem Kern verlangt dieses Buch anscheinend nach Aufmachung in dieser Farbe.

Der Schutzumschlag meiner 2017er Hardcover-Ausgabe von Scribner. Meinen Geschmack trifft diese Gestaltung nicht ganz: Das Clownsgrinsen ist mir zu aufdringlich und der Teil bis »A NOVEL« wird für mich immer nach wenigen Sekunden zu einem Klischee-Mexikaner, der mit rot-weißem Poncho seine Arme ausbreitet (fehlt nur der Sombrero)… andere sehen darin Engel oder Blutorangenscheiben- unfreiwillig komisch sollte ein Stephen King Cover nun wirklich nicht sein.

Anfangsforschung

Der Satz, mit dem ein Buch beginnt – ich meine, das habe ich (natürlich) erstmals bei Stephen King gelesen -, ist vermeintlich immer der wichtigste. Diejenigen Autoren, die das als Tatsache annehmen, grübeln und feilen sicherlich endlos an diesen ersten Worten. Und spätestens seit 1965 ist der Druck noch einmal erheblich gestiegen. In diesem Jahr erschien der vielbeachtete Sammelband Romananfänge. Versuch einer Poetik des Romans von Norbert Miller. Anfangsforschung wird das genannt (gilt allerdings als etwas unstet und wenig tragfähig). Es folgten populäre Sammlungen von berühmten, besonders gelungenen ersten Romansätzen, an denen man nun unkompliziert und auf einen Blick gemessen werden konnte. Besonders jungen Autoren wird wohl spätestens Angst und Bange werden, wenn sie zusätzlich glauben, ihren Anfang durch die Brille des Lektors komponieren zu müssen, denn aus Verlagssicht ist dies ein nicht zu unterschätzender Faktor:

Sätze, die mich so packen, dass ich sofort weiterlesen will, das sind für mich natürlich, auch aus der Sicht des Lektorats und aus Verlagssicht, das sind natürlich die Sätze, die man sich unbedingt wünscht, weil man natürlich die Hoffnung hat, dass es allen anderen auch so geht, und dass man das Buch dann eben sofort zur Kasse schleppt, weil man gar nicht anders kann.

Suhrkamp-Lektorin Doris Plöschberger, Das Gewicht des ersten Satzes, Von Sieglinde Geisel

Mir ist dieser Hype um den ersten Satz etwas suspekt – die Forschungsrichtung hat sich wohl nicht umsonst keine »tragfähige Methodologie« zulegen können. Ich kenne Leute, die das Buch von hinten anfangen… (und ich mag sie trotzdem!) Überhaupt: Wenn es denn nur um die Kaufentscheidung ginge, sollte in diesem Fall nicht vielleicht der zweiten Satz zuerst gelesen werden oder vielleicht gleich ein völlig zufälliger mittendrin? So erst zeigt sich doch, ob der Autor nicht all sein Talent auf diese paar Worte bis zum ersten Satzschlusszeichen konzentriert hat. Danach könnte ers schleifen lassen. Wer tauscht schon einen Roman im Buchladen zurück, weil der siebenundsiebzigste Satz nicht so gut war wie der erste?

Aber es geht eben nicht darum, ob der Satz eine Hilfe ist, vor einer ungerechtfertigten Investition in mit Druckerschwärze besudeltem Papier zu schützen. Früher oder später liest man ihn ja doch, den Romaneingang, und versteht ihn auch als solchen. Das allein macht diesen Satz besonders. Schließlich kann man den großen Schriftstellern, bzw. arrivierten Autoren von vornherein zutrauen, dass selbst ein ungewöhnlich gesetztes Fragezeichen auf Seite 244 noch ganz gezielt mit Bedeutung aufgeladen ist und nicht zufälligerweise dort gelandet oder gar ein Fehler. Gilt das aber wiederum nicht gleichermaßen für den Anfang? Deswegen sehe ich ihn mir einmal genauer an. Wozu ich jetzt nach langer Rede schließlich komme.

The terror, the gutter und Zeitungspapier

Grundsätzliche Sorgen darüber, was alles auf dem Spiel stehen könnte, wenn er diesen ersten Satz seines über 1000-Seiten-Romans vermurkst, dürfte sich King ohnehin kaum mehr gemacht haben. Bis zur Veröffentlichung von es hatte er schon an die 20 Bücher geschrieben und publiziert. Er hatte bereits feste Leser (seine „constant readers“), einen Verlag, einen Lektor und jede Menge Erfahrung mit Satzanfängen. Es ist sicherlich kein „Der Mann in Schwarz floh durch die Wüste und der Gunslinger folgte ihm“ (ja, ja, dann eben Revolvermann), und doch wirkt dieser Romanbeginn auf mich durchaus wohlüberlegt. Kings Ausführungen über die Bedeutsamkeit erster Sätze hatte ich bereits erwähnt (leider weiß ich nicht mehr, wann und wo er darüber geschrieben hat – wer es weiß, darf sich gerne bei mir melden). Es war also regelrecht zu erwarten, dass besonders ein umfangreiches Romanvorhaben wie dieses, einen Anfang spendiert bekommt, der einiges vorwegnimmt oder sogar bereits in Bewegung setzt. Und man wird nicht enttäuscht: darin steckt »foreboding«, ein Spannungsbogen wird vorgegeben, eine gewisse Atmosphäre/Stimmung stellt sich ein und ein sprachlicher Rhythmus entfaltet sich. Aber auch eine ganz spezielle Erzählhaltung wird angedeutet.

Von jahrelangem, möglicherweise gar endlosem Schrecken ist da die Rede, von Regen, von einem Rinnstein und von einem Boot aus dem Papier einer Zeitung gefaltet – wie Kinder es eben gerne basteln und in kleinen Bächen oder Badewannen ausprobieren. Neben dieser Reihe recht vager Andeutungen, deren Verbindung miteinander eigentlich nicht klar wird (was kann etwas Unschuldiges, wie dieses Spielzeugboot schon Schreckliches auslösen?), sticht inhaltlich ein Detail als merkwürdig spezifisch heraus: 28 Jahre. Wir wissen wie das Kapitel heißt und gehen davon aus, dass wir uns im Jahr 1957 befinden. Doch schon dieses 28 Jahre verschiebt alles nach 1985, von dem aus (frühestens) eigentlich erzählt wird. Und dann gibt es vor allem Unsicherheiten. Nicht aber nur solche, die durch Wissenslücken entstehen, weil ein erster Satz Grenzen hat (es sei denn er ist von Fontane). Sondern solche, die der Erzähler direkt selbst artikuliert.

Wer ist dieses „ich“ überhaupt, wer spricht hier? Jedenfalls ein Erzähler mit Unsicherheiten, der seinen Fluss immer wieder unterbricht, um zu betonen, dass alles eigentlich noch gar nicht überstanden sein könnte, auch nicht 1985 oder danach. Vielleicht handelt es sich dabei nur um den Versuch des Autors, keinen Happy-End-Spoiler abzuliefern auf der ersten Seite. Diese Einschübe verschieben jedenfalls den Fokus vom Schrecken, der Zeitangabe und dem Boot, auf den verunsicherten Erzähler und sein anscheinend limitiertes Erinnerungsvermögen. Tatsächlich habe ich nun wiederum keine Erinnerung daran, ob das alles wirklich aus der Perspektive eines der Figuren berichtet wird; nun bin ich gespannt, ob diese Stimme im Laufe des Buches noch enttarnt wird (bitte keine Spoiler ohne Warnung in den Kommentaren).

Was wird außerdem auf den Weg gebracht: Das Boot und der Regen spielen vor allem im ersten Kapitel eine Rolle, und sie markieren den Beginn des Grauens für eine der Hauptfiguren. Wichtig für das ganze Buch ist natürlich der Zeitrahmen „28 Jahre“. Vielleicht spielt auch das Vergessen eine Rolle? Übrigens habe ich wegen eigener Erinnerungen in diesen Anfang gleich schon ein wenig Tragik hineingelesen. Ein Papierboot, das einen Rinnstein entlangfährt? Es wird wohl in der Kanalisation landen und dieses Bild ist für mich untrennbar mit dem Märchen vom standhaften Zinnsoldaten verknüpft. Auf dem Magica Filmprojektor hatte mein Vater uns diese Bildergeschichte von Hans Christian Andersen im Winter immer wieder vorgeführt und vorgelesen. Achtung Spoiler: Die beiden sich liebenden Spielzeugfiguren schmelzen und verbrennen im Feuer. Disney-Filme fangen so an, leider war das für diese DDR-Toy-Story schon das Ende, ein recht traumatisches. Als vierjähriges Kind schon hatte ich da immer einen Kloß im Hals. Insofern hat meine Vorbereitung auf dramatische Literatur früh eingesetzt.

Zuletzt noch kurz etwas zum Sprachlichem: Die deutsche Übersetzung ist sinngemäß gut gelungen, aber die deutsche Sprache bietet hierfür leider keine ganz so geschmeidigen Worte. Stephen King findet einen wunderbaren „flow“ für dieses einprägsame und passende Bild des Papierbootes, das gleich eigene Kindheitserrinerungen aufruft. Terror, gutter, floating, swollen. Schrecken, Rinnstein, entlangrieb, überfluteten. Zeitungspapier. Nunja. Falls es wirklich so wichtig ist, wie ein erster Satz aufgebaut ist und wie er klingt, dann hat Stephen King wenigstens insofern und bis hierhin für meine Begriffe/in meinen Augen vieles richtig gemacht. Aber füllt er die entstandenen Lücken gut auf?

Am Ende des Projektes werde ich mir diesen ersten Satz noch einmal ansehen. Vielleicht klären sich auf dem Weg dahin ja die folgenden Fragen:

Warum hat der Schrecken kein Ende genommen?

Welche Rolle spielt das Vergessen?

Wer steckt hinter diesem Ich?

Hier geht es weiter zum ersten Kapitel!

IT — Es

http://www.belletristik-schreiben.de/belletristik-schreiben/der-erste-satz.php

Cool. Cool cool cool.

[…] Hier ein kleines Update zum Zeitplan: Besser spät… […]