Das Experiment erklärt

Dieses Buch wurde am 9. September 1981 in Bangor, Maine, begonnen und am 28. Dezember 1985 in Bangor beendet.

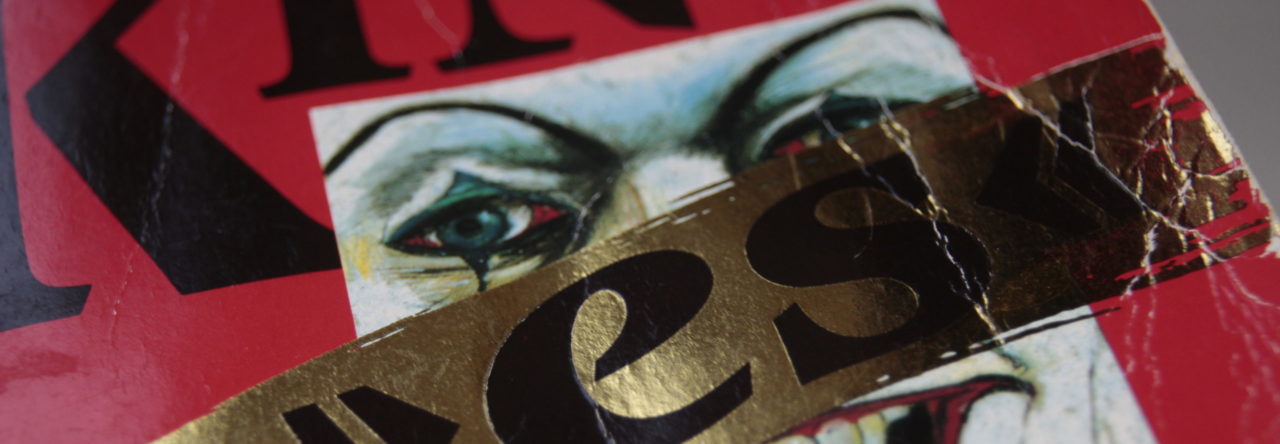

So steht es ohne weiteren Kommentar auf der letzten Seite – in meiner zerfledderten Ausgabe ist es die 1098ste – von Stephen Kings Roman »es«. Zwar enden viele seiner Bücher mit einer ähnlichen lakonischen Auskunft über deren Entstehungszeit und -dauer, doch scheint es mir selten passender als in diesem mächtigen Text, in dem Phasen, Epochen und Perioden immer wieder eine Rolle spielen.

Meine erste Begegnung mit »es« muss 1992 gewesen sein. Obwohl damals erst knapp 12 Jahre alt, bin ich über eine Fernsehwerbung auf SAT 1 gestolpert, ein kurzer Trailer für die TV-Verfilmung von 1990, in der natürlich Tim Curry in seiner Rolle als Ur-Horror-Clown Pennywise besonders starken und verstörenden Eindruck hinterlassen hatte. Trotzdem (oder vielleicht gerade wegen dieser Faszination) war ich neugierig. Sehen durfte ich den Film natürlich nicht. Ein Jahr später gelang es mir irgendwie, meine Eltern zu überrumpeln, die mir erlaubten, wenigstens das Buch in einer Salzburger Buchhandlung als Urlaubslektüre zu kaufen – und es zu lesen.

Vermutlich glaubten sie nicht wirklich daran, dass ich das ernsthaft durchhalten könnte. Der dicke Wälzer würde sicher beim nächsten Wetterumschwung in einem Regal landen und schnell in Vergessenheit geraten. Eine nicht unberechtigte Annahme: Alle meine vorherigen ersten Romanleseversuche hatte ich abgebrochen. Doch was anfangs eine Notlösung war, um dieses mir vorenthaltene Filmerlebnis zu kompensieren, wurde zu meiner ersten freiwilligen vollständigen Lektüre. Das Buch ließ mich meine Lesefaulheit überwinden, weil ich damit nach wenigen Kapiteln eine neue Erfahrung machte, die ich höchstens ansatzweise von absoluten Lieblingsfilmen oder -serien aber nicht in dieser Tiefe kannte: das völlige Verschwinden in einer fiktiven Welt. Ich habe die Handlung geradezu »gelebt«, habe mit den meisten Figuren mitgelitten, die Monster und all die anderen Abgründe des Buches mitbekämpft, die regendurchtränkte Luft des Katastrophenherbstes in Maine geatmet. Ich bin absolut in diese spezielle King-Atmosphäre abgetaucht und erst Wochen später habe ich mich wieder vollständig in der Realität eingefunden. Als ich die Seite 1098 erreichte, war ich 14.

Seitdem sind ungefähr 27 Jahre vergangen und es ist bei dieser ersten, intensiven Lektüre der deutschen Komplett-Übersetzung von 1990 geblieben (Alexandra von Reinhard + Joachim Körber). 27 Jahre: Wer das Buch kennt – oder die Filme – der versteht, warum diese Zeitspanne so besonders, so bedrohlich ist (für alle anderen folgt ein kleiner Klappentext-Spoiler). 27 bis 28 Jahre vergehen in der (fiktiven) US-amerikanischen Kleinstadt Derry jeweils, bis über den Ort die nächste Katastrophe hereinbricht, in dessen Schatten »es« sich unbemerkt seine Opfer sucht. Für mich also ist 2020 bis 2022 so ziemlich die einzig mögliche »Frist«, in der ich dieses Experiment durchführen kann: Rereading – es noch einmal lesen, und zwar nur jetzt im gleichen zeitlichen Abstand, der auch für die Protagonisten des Buches vergeht zwischen ihrer ersten und ihrer zweiten Begegnung mit dem Bösen, das ihre Heimatstadt heimsucht.

Altersgerechtes Lesen

Was also das Experiment heute besonders interessant macht (zumindest aus meiner Sicht), liegt in der Ursache für den geradezu immersiven Effekt des Buches auf mein vergangenes Ich. Als ich das Buch 1993 las, war ich in einem ähnlichen Alter wie diese Gruppe von Außenseitern (bzw. Club von Verlierern) im 1958er Derry. Es fiel mir beispielsweise dadurch sehr leicht, mich mit dem einen oder anderen Charakter in diesem Teil der Handlung zu identifizieren. Meine Hoffnung ist nun, dass sich ein ähnlicher Effekt einstellen wird, denn heute bin ich ungefähr im gleichen Alter wie die erwachsenen Figuren im Derry des Jahres 1985…

Das war die ursprüngliche Frage und Kernidee meines (kleinen?) Experiments. Soweit ich mich erinnere, zeigt das Buch unter anderem, wie unterschiedlich Kinder und Erwachsen denken und handeln, konfrontiert mit den gleichen beklemmenden und erschreckenden Umständen. Es beschreibt, wohin sich Träume, Prioritäten und Ängste verlagern – und welche über all die Jahre unberührt bleiben. Diesen literarischen Perspektivwechsel wollte ich sozusagen mit den eigenen Erfahrungen als Prüfstand untersuchen. (Wobei das umgekehrt genauso funktionieren könnte.) Lese ich das Buch anders? Verstehe ich es anders? Nehme ich deutlich spürbar eine andere Perspektive ein? Nehme ich die Kinderkapitel jetzt aus der Perspektive des zweifachen Familienvaters wahr, der sich eher seine Kinder in dieser Situation vorstellt, als sich selbst in diesem Alter? Oder erlebe ich es völlig retrospektiv, und versetzt mich das alles zurück in die Zeit, als ich es gelesen habe; bin ich plötzlich wieder Schüler in Zingst und habe dabei nochmals den Fresenbruch als »Barrens« vor Augen? Sind die Kapitel über die Erwachsenen nun verständlicher für mich? Oder entdecke ich vielleicht, dass sie völliger Blödsinn sind, dass die Erwachsenen Charaktere schlecht gezeichnet sind, was ich als Kind niemals gemerkt hätte? (Soweit ich mich erinnere, hat mich keiner der Kindercharaktere grundsätzlich gestört, im Gegenteil; es gab allerdings einige Eigenheiten, die mir sprachlich nicht zugesagt haben … zum Beispiel so ziemlich alles an »piep piep Richie«).

Ebenfalls hilfreich bei diesem Experiment ist, dass ich den alten Fernsehfilm von 1990 tatsächlich seit den 90er Jahren nicht mehr gesehen habe und die beiden neuen Kinofilme ganz absichtlich (und tatsächlich sehr ungern) ausgelassen. Ein richtiges Erstlese-Erlebnis wird es vermutlich dennoch kaum werden, dafür sind mir viele Schlüsselszenen noch viel zu gut in Erinnerung geblieben. Es wird vielleicht eher sein, wie ein Besuch in der alten Heimatstadt, der man jahrelang ferngeblieben ist. Die grobe Geografie ist noch im Kopf, aber vieles wird erst wieder erkannt, wenn man daran vorbeigeht, Erinnerungen werden wach, einige falsche werden gerade gerückt. Je mehr ich darüber schreibe, um so schneller möchte ich beginnen – ich kann diesen Besuch in Derry kaum noch erwarten.

Sprachen, Spannung und Spielereien

Ein weiteres Argument war, dass ich englische Literatur inzwischen im Original lese. Nur, als ich »es« 1993/94 gelesen habe, waren meine Sprachkenntnisse dafür zu rudimentär, und auch mein kulturelles Wissen um amerikanische Geschichte und bestimmte Redewendungen stand am Anfang (aber wurde wiederum durch das Buch entscheidend mitgeprägt). Für diese zweite Lektüre habe ich mir eine schöne, ebenfalls sehr rote Originalausgabe zugelegt. Sollte ich zwischendurch eine Textstelle zitieren, greife ich wiederum zu meiner uralten deutschen Ausgabe (so kann ich nebenbei gleich noch meinen Senf zur Übersetzung dazugeben). Es wird sicher noch zu einer Art Spiel werden, zu vermuten, was mir alles damals an Verständnis für Details gefehlt hat, für die Kenntnisse der amerikanischen Kultur und/oder Sprache nötig waren. Kenntnisse, die man heute einfach googeln kann, für die sich ein junger Leser in den 90ern aber erst einmal in die nicht vorhandene Fachbibliothek hätte begeben müssen…

Schließlich: Meine frühe Lektüre dieses Stephen King Romans könnte durchaus einer der Gründe für meine seit der Kindheit nie abebbende Faszination für alles rund um das Thema Angst gewesen sein. Noch während meines Studiums (Literaturwissenschaften in Germanistik und Anglistik, auch an dieser Wahl ist das Buch vielleicht nicht ganz unschuldig) habe ich mich immer wieder in allen möglichen benachbarten Fachbereichen (Kultursoziologie, Philosophie, Psychologie) nach Theorien über die Mechanismen der Angst umgesehen und Hausarbeiten über alle möglichen Aspekte von Angstdarstellungen in literarischen Texten verfasst und über damit verbundene erzählerische Strategien. Es ist also Zeit, diese Analysen einmal auf ihren Ursprung zurückzuführen und zu testen, ob mich das Wissen um die handwerklichen Kniffe, ein wenig vor der Gänsehaut bei der nächtlichen Begegnung mit Pennywise schützt.

Warnungen und Planungen

Erste Warnung: Dieser Blog ist natürlich voller Spoiler! Am besten genießt man ihn, wenn man selbst das Buch gerade gelesen oder wenigstens noch in frischer Erinnerung hat, am besten natürlich liest man parallel mit. Dazu dürfen gerne auch Diskussionen in den Kommentaren erfolgen, vorausgesetzt, ich bekomme das technisch und DSGVO-konform noch zeitnah hin. Andernfalls überlege ich, eine Lösung über das Stephen-King-Forum zu organisieren.

Zweite Warnung: Die grobe Vorstellung davon, wie sich meine Beiträge am Ende lesen könnten, verrät der Titel dieser Seite/dieses Projekts selbst: Angelehnt ist er an »Let’s Plays« auf Youtube und twitch, in denen man mehr oder weniger professionellen Gamer*innen beim videospielen zusehen und nebenbei ihren Deutungen der Spielehandlung lauschen kann sowie allerhand über ihre persönlichen Ansichten alles erdenkliche betreffend erfährt, ob es nun einen konkreten Bezug zum Spielgeschehen hat oder mehr so… beinahe. So könnte dieser Blog eine ähnliche, manchmal unausgegorene Mischung abliefern; eine Mischung aus kurzen Lese-Erlebnisberichten mit Rezensionen der Kapitel, verkettet mit eigenen Erinnerungen; gefolgt von oder angereichert mit kleinen Polemiken gegen Horrorclowns im Wandel der Zeit, in die gelegentlich eine peinliche Kindheitsanekdote einfließen könnte und ab und an gekrönt von einer halbwegs ernst gemeinten Deutung… usw. Darum gehe ich diesen Blog erst einmal an, wie der Schriftsteller Walter Kempowski es sich für die Herangehensweise an eines seiner Projekte ins Tagebuch notiert:

Sich jetzt schon Gedanken zu machen über die Nützlichkeit des Unternehmens ist sinnlos

Walter Kempowski, Culpa, S.12

Zusätzlich zu diesem „Lets Read“ soll es (bald) einige zusätzliche Inhalte geben, die das Thema betreffen: z. B. Fakten über Stephen King, einen Überblick über das »Derryverse«, Links zu Kritiken über das Buch, Informationen über die Verfilmungen und einiges mehr. Vielleicht gibt es ja auch Rezepte für Pennywise-Kekse?

Zeitlich habe ich einen groben Plan: In den nächsten zwölf bis hoffentlich nicht mehr als 16 Monaten arbeite ich mich kapitelweise vor und werde etwa zu jedem Kapitel einen Beitrag dazu schreiben. Aber gerade in diesen Zeiten, mitten in 2020, in der uns dieses »es« namens Corona alle heimsucht, ist es schwer, Pläne noch für sonderlich aussagekräftig zu halten.

In diesem Sinne:

Dieser Blog wurde am 24. Mai 2020

Ricardo

in Rostock begonnen und am …

Und hier geht es zum Start dieses Blogs, einem kurzen Beitrag über den ersten Satz, über Buchcover und erste Sätze im Allgemeinen…

Hier ein kleines Update zum Zeitplan: Besser spät…