Buchkauf – Eine ungefähre Rekonstruktion

Achtung! Das Kapitel ist noch nicht abgeschlossen; Hier geht es am 17. April endlich weiter!

Sommerferien 1993. Zwei Wochen Zell am See, Österreich. Urlaub mit der Familie in den Bergen, in der Nähe eine Badestelle, überall Wanderwege und Wasserfälle, beeindruckende Panoramen. Selbst rückblickend noch ein grundsolides Erholungs- und Vergnügungskonzept. Das Wetter war ebenso solide, zumindest in seiner Beharrlichkeit, nicht zu wechseln. Leider. Denn bei der nicht wechselnden Witterung handelte es sich um Regen, meist strömend. Im österreichischen Juli kommt der Niederschlag zwar auf manchem Berggipfel als Schnee herunter, womit man wiederum Erholungs- und Vergnügungstechnisch was anfangen könnte… dummerweise waren wir nicht als Skiurlauber unterwegs, dafür fehlte die Ausrüstung und die war Anschaffung preislich keine Option. Mehr oder weniger waren wir Gefangene in der gemieteten Ferienwohnung.

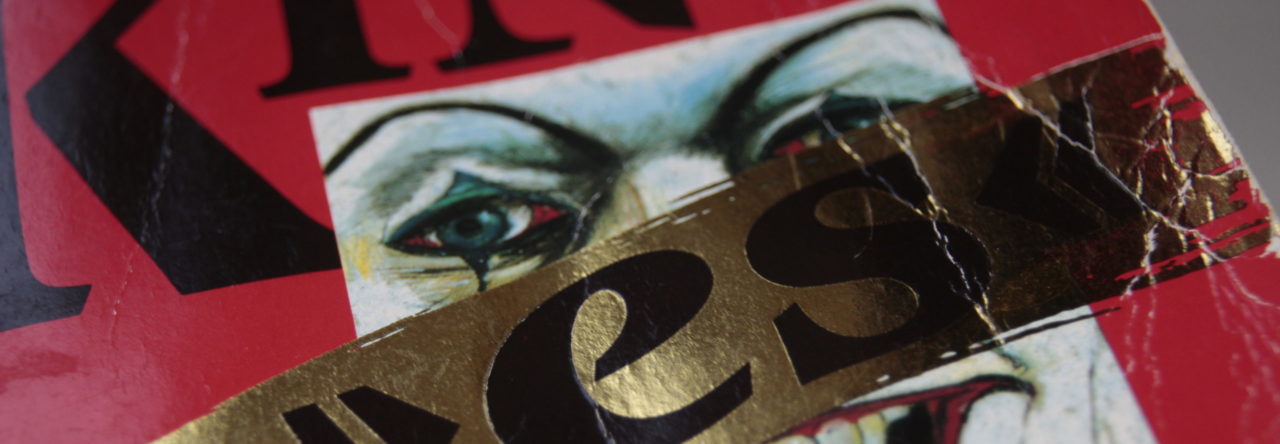

Seinen Sommerurlaub damit zu verbringen, permanent zehnstöckige Kartenhäuser zu bauen (oder beim Versuch wieder und wieder zu scheitern) – so stellen sich wenige Dreizehnjährige ihre Ferien vor, davon kann man vermutlich ohne wissenschaftliche Studien oder Umfragen ausgehen. Die Eltern leiden darunter nicht weniger, sowohl unter dem Wetter als auch unter den Versuchen des eingepferchten dreizehn- und sechszehnjährigen Nachwuchses, sich beschäftigt zu halten. (Vielleicht fallen mir die Corona-Lockdowns deswegen relativ leicht, weil ich damals schon dafür geübt habe.) Irgendwann sind die Möglichkeiten, sich im Wohnraum still zu beschäftigen, ausgereizt und alle Clever-und-Smart-Comics ausgelesen. Man lädt also den gleichaltrigen Urlauber von nebenan ein, langweilt sich gemeinsam und modifiziert schließlich den Esstisch um, damit darauf Tischtennis gespielt werden kann. Zwei Tage ununterbrochenes, in das Prasseln des Regens einstimmendes »Ping-Pong, Ping-Pong, Ping-Pong« – welche Eltern würden da nicht alles Mögliche erlauben, um wieder etwas Ruhe einkehren zu lassen? (Egal ob die Idee zu einem Viertel elterlichen Ursprungs gewesen sein mochte und eine Weile eigenhändig die Kelle mit Begeisterung geschwungen wurde…) Man gestattet dem geradeso-Teenager kurzentschlossen während des halbtägigen Regenpause-Ausflugs in der Stadt eben dieses Buch zu kaufen, dessen Autor durchaus ein Begriff ist, man lebt ja nicht mehr so ganz im Tal der (westkulturell) Ahnungslosen. Stephen Kings Ruf eilt ihm voraus, da kann man hinterher schlecht behaupten, man hätte das Cover gesehen und angenommen, das ist sowas wie die Lebensgeschichte eines Clowns mit schiefem Zahnstand. Auf dem Buchrücken wird eindeutig das Genre genannt und der Autor als dessen besonders qualifizierter Handwerker bezeichnet: »Meister des Horrors«. Man kann sich schwer vorstellen, dass den Erziehungsberechtigten nicht klar war, dass dieser Roman einen entsprechend hohen Gruselfaktor und Brutalitätsgrad aufweisen musste. Bedenkt man den deutlich sichtbaren Umfang, hat sich da wohl einer diesbezüglich einiges einfallen lassen. Immerhin: Das Kind hat sich Nachts schon seit etwa zwei Jahren nicht mehr wegen schlechter Träume im elterlichen Schlafzimmer blicken lassen. Und der Wetterbericht, naja… (»Ping«) Wird schon gut gehen (»Pong«) … Dann kaufen wir es eben.

Soweit meine Rekonstruktion dieser von außen betrachtet zweifelhaften Entscheidung, mir zu erlauben, dieses Buch zu lesen. Immerhin zur Verteidigung sollte man anführen: Bücher unterliegen nicht einer FSK-Prüfung und es gibt absolut keine Hinweise auf den Umschlägen, für wen das Buch geeignet sein könnte und für wen weniger. Außerdem, wie an anderer Stelle bereits gesagt, vielleicht erwarteten sie einfach nicht, dass ich es durchziehen würde, dass ich diese Grusel-Schwarte tatsächlich aufschlagen und darin mehr als 10 Seiten lesen könnte. Vorerst erfüllte ich diese Erwartungen sogar; dazu gleich mehr. Ich jedenfalls bin sehr dankbar und sage hier und jetzt, kurz bevor ich es zum ersten Mal seit 27 Jahren wieder lese, dass mir nichts besseres hätte passieren können, dass es kein besseres Alter gibt, dieses Buch zu lesen. Außer eben vielleicht mit 39/40 Jahren.

Aufgeschoben

Wie gerne würde ich jetzt schreiben, dass mich das soeben erworbene Buch sogleich fesseln konnte und mir den Sommer gerettet hat! Das wäre an dieser Stelle das klassische »Narrativ«. Nur: Ganz so kitschig war es nicht. Natürlich habe ich angefangen, habe das Buch an sich, als Gegenstand, als diesen Monolithen aus geleimtem, dünnem Papier, studiert, bewundert, durchgeblättert und tatsächlich auch beschnuppert. Ich wollte diese selbst gestellte Herausforderung so gerne annehmen!! Hier die Enttäuschung: Gelesen habe ich in Zell am See höchstens das erste Kapitel. Im verregneten Österreich, mit seinem ständig wolkenverhangenem Himmel umgeben von düsteren schwarzgrünen Berggipfeln, war es mir schlicht zu unheimlich, zu trübsinnig, zu beklemmend. Von allem, was mir da auf diesen ersten Seiten begegnete, hatte der Urlaub bereits mehr als genug: Stimmung und Wetter sowieso. Schließlich gab es eine Art »Nach der Überschwemmung« tatsächlich in unserem Tal, wir konnten noch einige weitere Tagesausflüge unternehmen und ganz kurz in den See springen. Das Buch verschwand in einer Schublade oder einem Koffer und tauchte erst in Zingst einige Wochen später wieder auf.

Erst Zuhause, in meinem »Jugendzimmer« und sobald ich es in das Regal schob, forderte mich der grinsende Buchcover-Clown wieder heraus, mich ihm zu stellen. Wie eine Mutprobe erschien mir das, vielleicht ebenso gewagt, wie ein Sprung vom Zehnmeterturm. Nur hat man den wesentlich schneller erledigt als hunderte von Seiten zu lesen. Noch einmal wollte ich jedenfalls nicht mir vorwerfen müssen, die Sprungturmtreppen wieder heruntergestiegen zu sein. Irgendwann im Spätsommer nahm ich die Herausforderung an, zog mein 90er-Jahre-Einschiebe-Bett zurecht (nachts ein Bett, tags eine Schrank- und Regalwand mit Couch/Sitzreihe), legte mich in irgendeine ungesunde Teenagerhaltung drauf und las. Und zwar von da an ohne weitere Unterbrechungen, nicht übermäßig viel, vielleicht zwanzig bis dreißig Seiten täglich, bis ich nach ein paar Monaten auch die letzte, die Seite 1098, gelesen hatte.

»soviel ich weiß und sagen kann«

Soviel ich weiß und sagen kann, wäre es möglich, dass ich dieses erste Kapitel tatsächlich zuhause ein weiteres mal gelesen habe; da lässt mich meine Erinnerung im Stich. Momentan würde ich einschätzen, dass solche weißen Flecken auf der Landkarte meines Gedächtnisses noch häufiger auftreten werden. Diese werde ich mit schwarz-weißen Wahrscheinlichkeits-Flashbacks aus meiner Fantasie auffüllen müssen, so wie Micheal Crichton fossile Dino-DNS mit Frosch-Chromosomen auffüllte – mit etwas halbwegs plausiblem also. Mit anderen Worten für Jurassic Park Verächter: Gelegentlich werde ich von für mich damals typischen Verhaltensweisen und meinen sich bis heute stabilen Gewohnheiten ausgehen und daraus ableiten, was meine Reaktionen und mein Wissen von damals wohl gewesen sein mochten. Es hat niemals jemand behauptet, dass es sich hier um eine wissenschaftliche Studie handelt: Ich habe damals leider keinen Fragebogen ausgefüllt. Das muss ich nachträglich, mit jahrelanger Verzögerung tun und entsprechende Lücken gibt es. Ich versichere aber, dass ich im Großen und Ganzen gerade an dieses Buch noch ganz umfassende Erinnerungen habe und dieser Blog ein sinnvoller und stimmiger Versuch ist – kaum ein Buch hat mich so geprägt wie dieses. Sollte ich beispielsweise die Handlung von Clive Barkers Galilee wiedergeben, das ich in einer von Schlafmangel geprägten, sehr stressigen Lebensphase gelesen habe, würde ich kläglich daran scheitern. Galilee hat mich fasziniert, sprachlich und inhaltlich, und trotzdem weiß ich bis auf das vage Gefühl, welchen »Vibe« die Hauptfigur ausgestrahlt hat, genau nichts.

Jedenfalls: Es würde mich nicht wundern, wenn ich es noch einmal gelesen hätte, dieses erste Kapitel, zurück in der Zingster Wohnung, denn ich bin einer dieser Leser, die nicht einen einzigen Absatz überspringen, die ihn eher noch einmal lesen, weil er so langweilig war, dass sie dabei mit den Gedanken etwas abgedriftet sind. Das hat bei mir nicht unbedingt etwas mit Gründlichkeit zu tun, eher mit der Befürchtung, ein wichtiges Detail, einen interessanten Gedanken oder einen später handlungsentscheidenden Moment zu verpassen. Zum Beispiel den Tod einer wichtigen Nebenfigur, das wäre schon ärgerlich, wenn man sich die nächsten hundert Seiten wundert, wo verdammt nochmal der abgeblieben ist und sich später in der Diskussion noch drüber aufregt, was sich der Autor dabei gedacht hat…

Ein weiteres Mal habe ich nun dieses erste Kapitel vor ein paar Tagen gelesen, am 6. Juli 2020. Meinen ersten Eindruck habe ich schon angedeutet (beim Lamentieren über den ersten Satz): Mich irritiert diese rätselhafte, anscheinend nicht ganz zuverlässigen Stimme des Erzählers. Anfangs irgendwie allwissend, mit Einblicken in die Gedankenwelt von Georgie und Bill und selbst kleinster Randfiguren, und doch zweifelt sie, zumindest an zukünftigen Ereignissen, vielleicht noch daran, wann dieses Grauen eigentlich seinen Anfang genommen hat: »wenn überhaupt je« // »soviel ich weiß und sagen kann«. Moment mal… habe ich das Unterkapitel nicht mit genau diesen Worten begonnen? Genau – kein Zufall. Denn es passt, und dass es passt, dass genau dieser Wortlaut das Gefühl wiedergibt, das man hat, wenn man über Ereignisse von vor einem halben Jahrhundert grübelt, wird mir erst dadurch klar, dass ich genau diese Position gerade einzunehmen versuche. Ein wunderbar authentischer Kniff von Stephen King, das Kapitel so zu beginnen. Es deutet an, dass der Zeitpunkt des Erzählens deutlich nach dem der Handlung datiert werden muss. Nageliegend ist entweder 1984, 1985 oder sogar danach. 27 Jahre später also und wie ich selbst gerade in meiner Beschäftigung mit diesem Buch und meinen Erinnerungen an die Zeit meines Erstlesens bemerke: In diesem Zeitraum vergisst man manches, vermutlich mehr als man ahnt.

Leider wird auf diesen ersten Seiten nicht geklärt, wer da redet. Meine Vermutung ist, bedenkt man die Zwischenspiele und wer sie erzählt, dass es sich um eine der Hauptfiguren handelt: Mike Hanlon, der als Bibliothekar Zugriff auf historische Archive der Stadt verfügt und natürlich über das nötige Wissen um das Monster, dass seit hunderten von Jahren immer wieder seine Stadt heimsucht. Jedenfalls muss es ein Beteiligter am Geschehen sein, denn ganz neutral und unbeteiligt zeigt sich der Erzähler nicht. Das »ich« wird soweit ich sehe trotzdem nur einmal benutzt.

Solche Überlegungen über wer hier was wann und von wo erzählt, habe ich 1993 mit Sicherheit nicht angestellt. Das habe ich einfach hingenommen, meine Wahrnehmung war ganz und gar auf die Handlung ausgerichtet. In meiner Erinnerung zählte die Erzählerstimme jedenfalls nicht zu den Rätseln, die mich beschäftigt gehalten haben, die mich haben weiterlesen lassen. Heute regt es mich auf, stört mich ein wenig und macht mich neugierig. Immerhin legt der Autor es geradezu darauf an – seine Anstrengungen, die Perspektive abwechselnd und durchaus auch mysteriös zu gestalten sind überdeutlich. Darauf komme ich auf jeden Fall zurück, besonders in Kapitel 3, in dem die verschiedenen Telefonanrufe ein illustres Spiel mit wechselnden Erzählstimmen veranstalten. Mit Dreizehn allerdings bin ich einfach ganz und gar in die Rolle dieses kleinen Jungen geschlüpft, obwohl ich schon um einiges älter war als Georgie.

Ausflug in den Keller

Mit Georgie also bin ich gemeinsam die Kellertreppe heruntergelaufen und habe mir schnell dieses Klebemittel geschnappt, um gleich wieder die rettende Kellertür zu erreichen. Ein geradezu genialer Einstieg in diese lange Erzählung, denn sie beginnt mit einer Angst, die für so viele Menschen handfeste eigene Erfahrung bedeutet, die so viele Menschen teilen, selbst erlebt haben. Mit dunklen Keller kannte ich mich aus, da gab es einige in meiner Kindheit, besonders der meiner Großeltern, mehr ein Schacht, ein dunkles Loch im Schuppen auf dem Hof, für die Kartoffeln; voller Mäuse und Spinnen. Auch im ersten Haus, in dem meine Familie wohnte, gab es einen klassischen Kartoffel-und-Kohlen-Keller. Der wird vermutlich aus Sicht eines Erwachsenen auch nicht viel gruseliger gewesen sein, als irgendein Untergeschoss, in das ich heutzutage ohne Zögern mein Fahrrad abstelle. Damals kam er mir vor wie ein finsteres Labyrinth, in dem nicht nur Mäuse und Ratten lauerten. Und dieser Geruch! Stephen King fasst es treffend zusammen: Schmutz und verschimmeltes Gemüse. Mit dem »Einsperren im Keller« als Drohung für ungezogene Kinder wurde ja immer mal wieder gespielt… vermutlich mehr scherzhaft als alles andere, aber die Vorstellung ist natürlich fürchterlich. Als sehr geruchsempfindlicher Mensch für mich vielleicht besonders aus diesem Grund.

Was mir dennoch insgesamt merkwürdig vorkommt, wenn ich an eigene Kellergänge zurückdenke (um Kartoffeln oder Kohle zu holen), besonders heute, nach 27 Jahren im Alter von 39, ist die ungewöhnliche Abwesenheit eines (greifbaren, aktiven) Erwachsenen im gesamten Kapitel. Bill und sein Bruder Georgie sind durchaus nicht allein im Haus – das Klavierspiel der Mutter wird als ständiger Hintergrundsound beschrieben, darüber hinaus tritt Mama Denbrough erst einmal nicht in Aktion… Viel später, nachdem ihr anscheinend das Schicksal ihres jüngsten Sohnes mitgeteilt wurde, wird ihr Zustand beschrieben: Schock (dargestellt durch die Beruhigungsspritze in der Notaufnahme). Warum aber geht Georgie alleine die Kellertreppe herunter, um das Paraffin zu holen?

Heute lese ich die Szene mit einem durchaus vergleichbaren Unwohlsein wie damals. Allerdings kommen diese ersten Logikvorbehalte ins Spiel, die ein jüngerer, unbefangener Leser (ich 1993) wohl nicht unbedingt hatte: Warum fragt Georgie nicht seine Mutter? Erst recht, nachdem er feststellt, dass der Strom ausgefallen ist und er kein Licht machen kann. Vielleicht gibt es eine Menge Kinder, die damit überhaupt kein Problem hätten, nicht damals, nicht heute. Aber Georgie hat. Unser eigener Keller wäre ungeeignet für eine Kinderangststudie am eigenen Nachwuchs – Stromausfälle sind heutzutage selten und gruselig ist der nur wegen der Feuchtigkeit und dem Schimmelbefall. Bleibt nur die eigene Erfahrung. Immerhin wurde ich selbst als Kind in den Keller geschickt, um eingelagerte Lebensmittel oder Kohle zum heizen hochzuholen. Das war eben so, ich bin gegangen und hab es gemacht. Aber der Zingster Keller war nicht wirklich gruselig. Der in Duckow allerdings? Zu klein war ich damals dafür, ich kann mich an Alleingänge nur entsinnen in Verbindung mit stark klopfendem Herzen und in dem Wissen, dass da unten bereits ein Erwachsener oder zumindest meine Schwester auf mich wartet. So ungefähr »Sag Papa mal bescheid, er soll abschmecken kommen«, wenn der gerade unten irgendwas gemacht hat (Kohle schaufeln vermutlich). Dann ging ich runter… Es war auch nicht so ein Keller wie die aus amerikanischen Filmen, die auf mich eigentlich immer einen recht freundlichen Eindruck machen, weil sie ziemlich geräumig sind. In unserem schlecht beleuchteten Dorfhauskeller führte keine Holztreppe hinunter, es war eine Steintreppe, die eher an den unebenen Abstieg im Boden einer Tropfsteinhöhle erinnerte, irgendetwas das Zwerge auf der Suche nach Gold und Edelsteinen hastig in den Fels gehauen haben. Danach ging es weiter durch sehr enge Gänge. Es gab Kellerfenster, eher eine Kohleschütte, durch die regelmäßig auch Kartoffeln und Rüben in die Untiefen dieses unheimlichen Gewölbes gelassen wurden. Das Wissen, dass es da unten Mäuse gab, die wir regelmäßig jagten, half nicht gerade dabei, diesen Keller nicht als etwas irgendwie abstoßendes wahrzunehmen – der Abszess des Hauses sozusagen. Kein Wunder, dass mich dieser Keller tatsächlich in meinen Alpträumen heimsuchte. Darin ging es immer tiefer hinein, und es gab einen verfallenen Tunnel, der wer weiß wohin führte, bei dem mein Opa wartete und grub. Creepy shit. Statt da bei völliger Dunkelheit hinabzusteigen, hätte ich meine Schwester eher gefragt, ob sie auch was ohne Klebe basteln kann. Ein Flugzeug oder einen Hut vielleicht.

Zurück zum Geschehen im Buch. Georgie jedenfalls stellt sich merkwürdigerweise seinen Ängsten, nach nur kurzem Zögern und abwägen. Er hört seine Mutter am Piano, erwägt aber nicht eine Sekunde, sie um Hilfe zu bitten. Ich vermute, es sind zwei Gründe, die ihn dazu bringen, sich zu diesem Kellergang zu überwinden: 1. Der dringende Wunsch, dieses Boot in Aktion zu sehen und eine gewisse Eile dabei: Er will offenbar schnell raus, um mit dem Boot zu spielen, solange er noch darf und das Wetter sich eignet (in meiner Vorstellung ist es in dieser Szene draußen dunkel, aber vermutlich ist es das nicht – besonders hell allerdings auch nicht, bei dem Wetter); vor allem aber will Georgie 2. seinem Bruder Bill beweisen, dass er es furchtlos mit diesem Keller aufnimmt. Er stellt sich sogar die Worte seines Bruders vor »Werd erwachsen Georgie… Willst du das Boot oder nicht.« (S. 14) Der Satz bringt beide Gründe auf den Punkt.

Er ging nicht gern die schmale Kellertreppe hinunter, weil er sich immer vorstellte, daß da unten im Dunkeln etwas lauerte.

nach der Überschwemmung, 2, S. 13

Maturin, die freundliche Cameo-Schildkröte

Es lauert am Ende nichts in diesem Keller, außer einem schlimmen Gestank, der noch stärker ist als gewöhnlich. Nur mit dem Licht, das aus der Küche durch die Tür dringt, wühlt sich Georgie durch die Kuriositäten im Keller, schnappt sich schließlich das Paraffin und ist schnell zurück bei Bill. Wieder muss ich abschweifen, denn in der Kellerszene verbirgt sich eine Besonderheit. Mit der Schildkröte gibt es hier die erste obligatorische Anspielung auf das Kingsche Mythenuniversum des Dark Towers (Der dunkle Turm). Kings Herr der Ringe; Gilead ist sozusagen sein Mittelerde oder sein Zamonien. In der Saga über den Revolvermann spielt die Schildkröte im Mythos der Welt eine wichtige Rolle. Sie ist einer der Wächter der (12) (Welt-)Balken, in deren Zentrum der Turm steht. Sie wird soweit ich mich erinnere in »es« immer wieder eine Rolle spielen.

Heute stört mich das einigermaßen, es wirkt etwas aufgesetzt und bemüht, denn zumindest in meiner Erinnerung trägt weder »es« noch »Der Dunkle Turm« Wesentliches zum jeweils anderen Buch bei. Liest man das eine, um das andere besser zu verstehen, hat man einerseits eine Mammutlektüre vor sich und andererseits ist hinterher nicht viel gewonnen. Man könnte King hier fast einen kleinen Marketingtrick unterstellen, aber er ist der letzte, der so etwas nötig hätte. Vielleicht geht es in Richtung »Easter-Egg«, ein (Bären)Dienst am »Constant-Reader«, dem treuen, ständigen King-Leser. War der Autor hier überambitioniert? Hat er selbst etwas die Übersicht verloren und sich in diesem Netzwerk aus Verweisen verrannt? Da ich den Turm erst ein oder zwei Jahre später gelesen hatte, machte mich das Schildkrötenmysterium zunächst natürlich neugierig. Heute ahne ich, dass es am Ende nicht zufriedenstellend aufgelöst werden wird und als Anspielung, als Referenzselbstzweck wie ein unnötiger Spezialeffekt verpuffen dürfte. Für diejenigen, die die Turmsaga nicht kennen, wird es ein bisschen so sein, wie einen Cameo in einer Serie nicht zu bemerken, wenn man den Schauspieler nicht kennt. Wer Stan Lee nicht kennt, wird in den Avengers Filmen nicht gerade ausflippen, wenn dieser alte Typ mit dem Bart immer wieder einmal kurz durchs Bild huscht, anscheinend in ständig anderen Rollen. Das ist eine von vielen Elementen des Buches, auf die ich gespannt bin. Funktioniert die Schildkröte für mich als eigenständiges Handlungselement oder bleibt sie rätselhafter Gimmick, mit der ich nichts mehr anfangen kann, weil meine Turm-Phase einige Jahre her ist?

Für Elise

Eine ganz besonders unheimliche Stimmung bewirkt für mich (heute) die Erwähnung des Stückes, dass Mrs. Denbrough spielt, während ihre Söhne den Papierbootbau planen und durchführen. Kannte ich das Stück schon 1993? Vielleicht… wahrscheinlich sogar, denn »Für Elise« und Horror gehören für mich zusammen, soweit ich zurückdenken kann. Der Ursprung dieser Verbindung könnte durchaus in diesem Kapitel liegen. Eine Geisterbahnerfahrung, die ich ebenfalls in diesem Alter, zwischen 12 und 14 Jahren gemacht haben muss, spielt dabei eine weitere wichtige Rolle. Für mich steht die Melodie in einer Reihe mit typischen Gruselklassiker-Geräuschkulissen wie dem Heulen des Wolfes in einer Vollmondnacht, dem Fiepsen von Fledermäusen, einem erstickten Schrei, dem Rascheln im Laub oder im Maisfeld, den Schritten, Trapsen, oder den hohen, schnellen Violinen als Begleitung zur zackigen Messerstichattacke… Doch während dieses filmische Hintergrundrauschen jeweils eine ganz konkrete Situation auszeichnet, erzeugt »Für Elise« eher eine Stimmung, die Präsenz von etwas Geisterhaften, das für eine ganze Weile nachklingt und nachwirkt. Die Melodie bleibt hängen wie ein lästiger Ohrwurm und mit ihr diese Präsenz, die anders als Fledermäuse, Wolfsgeheul und Rascheln Ausdruck von etwas zivilisiertem, sogar kultiviertem ist. Für mich ist Beethovens a-Moll WoO 59 (ja, mir gehen die Synonyme aus) das musikalische Pendent zu Poes Zeilen »sprach der Rabe: Nimmermehr«. Aber: sie stellt nicht unbedingt die Musik des Bösen selbst dar, eher die eines traurigen, melancholischen Opfers. (In diesem Fall gespielt von der bald trauernden Mutter.) Man könnte King unterstellen, dass er allein durch die Erwähnung des Stückes eben das beim Leser auslösen will: dieses mulmige Gefühl, dass etwas unheimliches bevorsteht, dass etwas dem Bösen zum Opfer fallen wird. Wenn man bedenkt, dass der Autor gerne auf das Mittel des Foreboding (böse Vorahnung) und der Vorwegnahme zurückgreift, ist das nicht einmal besonders weit hergeholt. Explizit im Buch negativ besetzt wird die Melodie erst durch Bill selbst, mit einem kurzen Einblick in seine Beziehung dazu: Später wird er sich an dieses Stück nicht mit Begeisterung zurückerinnern, denn er verbindet es für immer mit dem Tag, an dem sein kleiner Bruder starb.

Warum hatte ich aber diese negative Wahrnehmung dieser kleinen, unschuldigen Musik, die ja durchaus einen kleinen eher fröhlichen Mittelteil hat? Meine Vermutung war immer, dass mir Beethovens Komposition ebenfalls im Kindheitsalter verleidet wurde – in wesentlich trivialerem Kontext. Wie ich nun in meiner Recherche zu diesem Beitrag erfahren habe, passierte das vermutlich ausgerechnet aufgrund einer völlig falschen Erinnerung! 25 jahrelang bin ich der Überzeugung gewesen, dass in der Geisterbahn im Europapark in Rust das Klavierstück als Begleitung zu einer Geistertanzszene lief. Ungefähr zehn Zombi- und Geisterpärchen schwoften durch einen dunklen, von künstlichem Kerzenlicht beleuchteten Saal. Dass es Puppen mit überdeutlich mechanischen Roboterbewegungen waren, machte das Ganze zwar eigentlich unfreiwillig komisch, das Lied verlieh der Szene trotzdem eine unheimliche Note. Hinzu kam noch, dass das Stück nicht auf einem klassischen Piano gespielt wurde, sondern auf der ohnehin für mich immer etwas spukig wirkenden Cembalo. Wie sich in einer kleinen YouTube-Kommentar-Unterhaltung herausstellte, war dieses Stück gar nicht Für Elise, wie ich immer annahm… Sicher bin ich nur noch, dass ich es schon damals aus dem Musikunterricht kannte und als ich das Kapitel las bereits mit Beethoven in Verbindung bringen konnte.

Irrisinnigerweise bin ich soeben auf der Suche nach dem Stück auf ein Spotify-Album gestoßen, dass meine These doch noch stützt und das ungelogen nachdem ich diesen Wolfs- und Windgeräusche-Satz geschrieben weiter oben geschrieben habe! Auf diesem Album ist zu hören: Für Elise auf dem Cembalo und auf verschiedenen Tracks mit je anderem Gruselsound unterlegt Wolfsgeheul, Wind, Kamin, Heimchen und so weiter… Es scheint also zumindest einen kulturellen Konsens zu geben, dass dieses Stück eine angstinduzierende Wirkung hat oder zumindest gut geeignet ist, diese Stimmung zu unterlegen, vielleicht sie zu erzeugen… Oder hat erst Stephen King diese Assoziation bewirkt? Ist diese Spotify-Interpretation ein indirektes Ergebnis der Erwähnung in »es«? Dabei ist es eine eher traurige als schaurige Melodie, mit einigen sogar fröhlichen anklängen. So wie es im Kapitel selbst ja fröhliche Anklänge gibt. Wer das Stück kennt, wenn er das Kapitel liest, dem wird die Tonfolge vermutlich im Ohr klingen, wenn Georgie das Boot schließlich auf die Reise schickt. Spätestens wenn er dann sein grauenhaftes Ende findet, ist es aus mit dem Frohsinn.

Ein erstes Fazit

Bevor ich nun Seitenweise weiter schwadroniere, muss ich mich selbst stoppen. Es gibt noch viel zu sagen über dieses Kapitel, aber leider mache ich in den letzten Monaten die Erfahrung, dass ich das Projekt nicht schaffe, wenn ich alles, was ich sagen könnte auch tatsächlich versuche, hier unterzubringen. Ich komme also zum Schluss:

Gelegentlich lese ich noch neuere Stephen King Romane. Aus seiner frühen Phase habe ich schon seit Jahren nichts mehr gelesen (außer dem ersten Teil der Dark Tower Reihe). Daher wusste ich nicht, was mich erwarten würde. Tatsächlich habe ich zwei Personen im Umfeld, die an ihrem Versuch, das Buch zu lesen, als der Film in die Kinos kam, letztes Jahr gescheitert sind. Langeweile war anscheinend der Grund für den Abbruch. Das kann sicher noch kommen, bis hierhin bin ich erst einmal beruhigt: Hier schreibt einer, der sein Handwerk versteht (evtl mit der Einschränkung der Perspektive, das wird sich noch zeigen) und gleichzeitig gut beobachtet. Vielmehr, dieses erste Kapitel ist in jeder Hinsicht mit Bedacht und Sorgfalt konstruiert und hat mich (wieder) an mehreren Stellen voll erwischt.

Es ist ein besonders perfides Spiel, das King hier treibt. Am Ende erwischt es dieses Kind, das sich zu Beginn des Kapitels allen Ängsten gestellt hat, das es wagt, allein durch eine verregnete Stadt zu laufen und zu spielen. Heute in größeren Städten undenkbar, damals wohl recht normal. Sein Mut wird nicht belohnt, im Gegenteil. Man könnte meinen, dass einem nichts mehr Angst machen sollte, als ein mutiges Kind.

Ich selbst habe zwei Söhne, Kinder in diesem Alter. Umso erschütternder ist dieses Kapitel für mich. Wie diese Jungs alles unter sich ausmachen, streng zueinander sind, wie die Liebe zueinander gezeigt wird, dieses typische gegenseitige Bewerten, wie sie sich sich bewundern und Bills kleine kindlichen Erziehungsversuche – das alles ist für mich sehr gut beobachtet und vor allem plausibel geschrieben.

Man könnte sich jetzt wundern, warum man diesen (kranken!) 10-jährigen und diesen 5-jährigen sich selbst überlässt, es für unrealistisch halten. Doch das ist es nicht, schon gar nicht in den 50er Jahren (übrigens in Deutschland nicht weniger als in den USA). [Gerade erst vor kurzem hörte ich in einem Podcast den Schauspieler Joel McHale sagen, dass er praktisch vor dem Fernseher aufgewachsen ist, da er einer »not well supervised generation of children« angehöre]. Auch in den 80ern sind meine Schwester und ich durchs Dorf gezogen ohne Aufsicht und haben uns mehr als einmal dabei in Lebensgefahr gebracht. Warum nur halten Kinder es für eine gute Idee, in irgendwelche unbekannten Gerätschaften zu kriechen, sich in metertiefe Heuspeicher zu graben oder auf irgendwelche baufälligen Häuser und/oder Baustellen zu klettern?

Wie habe ich diesen Anfang aber damals verkraftet? Ich weiß noch: Für eine Weile waren mir sämtliche Gullis suspekt, wenn wir auch nicht diese Art von amerikanischen Abflüssen hatten, durch die einen gelbe Augen anstarren konnten. Aber ich habe nach diesen gelben Augen Ausschau gehalten. Dass ich regelrecht Angst hatte, weil ich gerade das Buch las… wegen dieser Szene? Ja, daran meine ich mich zu erinnern. Damals fuhr ich regelmäßig zu einem Freund, der anders als ich eine richtige Spielkonsole hatte. Es war schon Herbst, überall Laub und Wind, starker Wind und obwohl es zu Fuß nicht einmal 10 Minuten entfernt war, schwang ich mich auf mein Fahrrad und fuhr im Slalom durch die Gemeinde und wich allem aus, das irgendwie nach Abfluss aussah, mit rasendem Herzen.

Pennywise erster Auftritt wird hier nicht weiter besprochen. Ich plane ein eigenes kleines Zwischenspiel, sobald er sich ein paar mal hat blicken lassen…

Das war es fürs erste. Vielen Dank fürs Lesen. Über Feedback freue ich mich. Vorerst im deutschen Stephen King Forum: https://forum.stephen-king.de/viewtopic.php?f=3&t=9170

Zum Beitrag zu Kapitel 2? hierentlang bitte!